事業再構築補助金でフランチャイズを開始できる?制度の内容や条件を詳細解説

事業再構築補助金は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により厳しい経営環境に置かれた事業者が、ウィズコロナ、ポストコロナ時代を見据えて事業の再構築を行う場合に支援する経済産業省所管の補助制度です。

事業再構築補助金を利用すれば、フランチャイズ事業に参入し、逆風下にある企業業績を改善させる契機にすることが可能です。しかし、事業再構築補助金を申請するには、一定の申請要件を満たす必要があるため、まずは、補助制度の内容や条件を調べることが先決です。

今回の記事では、事業再構築補助金制度の内容や条件、また、フランチャイズ事業との相性の良さについて解説しています。ウィズコロナ、ポストコロナ時代に向け事業の再構築を検討されている事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により厳しい経営環境に置かれている中小企業や個人事業主を対象とする経済産業省所管の補助制度です。

事業再構築補助金は、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、事業の再構築を行う事業者を支援することにより、日本経済の構造転換を促進することを目的としています。

具体的には、事業再構築補助金は、事業再構築の取組を行う中小企業者等に対し、補助金を支給して支援する制度です。

この事業再構築の意味は、経済産業省の定めた「事業再構築指針」に定義されています。経済産業省では、事業再構築補助金の支援対象を明確化するため事業再構築指針を定めており、この指針の中で事業再構築のパターンとして以下の5つを明示しています。

- 新分野展開

- 事業転換

- 業種転換

- 業態転換

- 事業再編

事業再構築補助金は、事業者が上の①~⑤に該当する事業再構築の取組を行う場合に、幅広く支援を受けることができる制度です。

補助対象者

事業再構築補助金の補助対象者は、日本国内に本社がある中小企業者等および中堅企業等です。

中小企業者等は、資本金または常勤の従業員数が下表の値以下となる企業、または個人とされています。

【中小企業者等の範囲】

| 業種 | 資本金 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |

| 卸売業 | 1億円 | 100人 |

| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |

| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |

| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ製造業、チューブ製造業、工業用製造業を除く) | 3億円 | 900人 |

| ソフトウェア業、または情報処理サービス業、 | 3億円 | 300人 |

| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |

| その他の業種 | 3億円 | 300人 |

中堅企業等は、会社、個人、一般財団・社団法人などが対象になります。ただし、法人の場合は、資本金額または出資金総額が10億円未満であること、資本金額または出資金総額が定められていない場合は、常勤の従業員数が2,000人以下であることが要件となります。

補助対象者の要件は細かく規定されているため、自分個人や自分の会社が対象になるかどうかについては、経済産業省のサイトで確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。

補助対象経費

補助対象は、事業者の事業拡大に繋がる有形・無形の事業資産に対する投資に要する経費となります。すなわち、単に事業に要する経費ということではなく、事業拡大に繋がる事業資産に対する相応な規模の投資を行うことが必要とされています。

補助対象経費は、以下の通りです。

①建物費

建物費は、次のものが対象となります。

〇事業再構築補助事業のために使用する事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること、代替手段がない場合に限り認められます。

〇補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

〇補助事業実施のために必要となる賃貸物件などの原状回復に要する経費

〇貸工場、貸店舗などに一時的に移転する際に必要となる賃借料、移転費用などの経費

一時移転に要する経費は、補助対象経費総額の2分の1を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場、店舗の改修や設備の入替えを行い、貸工場、貸店舗から退去する必要があります。

②機械装置・システム構築費

機械装置・システム構築費は、次のものが対象となります。

〇補助事業のために使用する機械装置、工具、器具(測定工具・検査工具など)の購入、製作、借用に要する経費

〇補助事業のために使用する専用ソフトウェア、情報システムなどの購入、構築、借用に要する経費

〇上記のものと一体で実施する改良、修繕、据付け、運搬に要する経費

構築物、船舶、航空機、車両、運搬具に要する経費は、機械装置・システム構築費の対象にならないとされています。

③技術導入費

技術導入費は、次のものが対象となります。

〇補助事業のために必要な知的財産権などの導入に要する経費

知的財産の所有者から取得する場合は、書面による契約の締結が必要とされています。

④専門家経費

専門家経費は、次のものが対象となります。

〇補助事業のために依頼した専門家に支払われる経費

補助事業を実施するために学識経験者など専門家の助言が必要な場合は、相談料、旅費などの経費が補助対象となります。

ただし、専門家の謝金単価には上限があり、大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等は1日5万円以下、準教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーター等は1日4万円以下とされています。

⑤運搬費

運搬費は、次のものが対象となります。

〇運搬料、宅配や郵送料などに要する経費

購入する機械装置の運搬料は、機械装置・システム費に含めるとされています。

⑥クラウドサービス利用費

クラウドサービス利用費は、次のものが対象となります。

〇クラウドサービスの利用に関する経費

サーバーのディスク内エリアを借入れ、リースするための費用、サーバー上のサービスを利用するための費用が補助対象となります。また、ルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料などクラウドサービスの利用に附帯する経費も補助対象になります。

ただし、サーバー購入費やサーバーのレンタル費、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象になりません。

クラウドサービス利用費は、補助事業のために利用するものが対象となりますが、補助事業以外の事業と共有する場合は対象外となります。

⑦外注費

外注費は、次のものが対象となります。

〇補助事業のために必要な加工、設計(デザイン)、検査などの一部を外注するための経費

機械装置などの製作を外注する場合は、機械装置・システム構築費に含めるとされています。外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象になりません。

⑧知的財産権等関連経費

知的財産権等関連経費は、次のものが対象となります。

〇新製品・サービス開発成果の事業化で必要となる特許権など知的財産権の取得に要する弁理士費用、外国特許出願のための翻訳料などの経費

補助事業の実施期間内に出願手続を完了していないものは、補助対象外となります。

また、特許出願料、審査請求料、特許料、拒絶審査に対する審判請求・訴訟に要する経費も補助対象にはなりません。

⑨広告宣伝・販売促進費

広告宣伝・販売促進費は、次のものが対象となります。

〇補助事業で開発、提供する製品・サービスにかかるパンフレット、動画、写真など広告の作成、媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用などに要する経費

補助事業ではない事業の自社製品、サービスの広告や企業のPRにかかる経費は、補助対象外となります。

⑩研修費

研修費は、次のものが対象となります。

〇補助事業を実施するために必要な教育訓練や講座受講に要する経費

補助事業に必要がない研修費は、補助対象にはなりません。研修費補助の上限は、補助対象経費総額(税抜)の3分の1になります。

なお、以下の経費は補助対象外となります。

- フランチャイズ加盟金

- 事務所にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

- 電話代、インターネット利用料金などの通信費(クラウドサービス利用費に含まれる附帯経費を除く)

- 商品券などの金券

- 補助対象企業の従業員の人件費、旅費

- 不動産、株式、自動車、パソコン・スマートフォン・家具等の購入費

- 販売商品の原材料費、消耗品費、雑誌購読料、新聞代、団体会費

- 飲食、娯楽、接待などの費用 など

補助金額・補助率

事業再構築補助金は、企業の従業員数により上限額が異なります。また、補助率は、中小企業者等と中堅企業等で違ってきます。

【事業再構築補助金の補助金額および補助率】

| 事業類型 | 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|

| 通常枠 | ・従業員数20人以下 100~2,000万円 ・従業員数21~50人 100~4,000万円 ・従業員数51~100人 100~6,000万円 ・従業員数101人以上 100~8,000万円 |

中小企業者等2/3(6,000万円超1/2) 中堅企業等1/2(4,000万円超1/3) |

| 大規模賃金引上枠 | ・従業員数101人以上 8,000万円超~1億円 | 中小企業者等2/3(6,000万円超1/2) 中堅企業等1/2(4,000万円超1/3) |

| 回復・再生応援枠 | ・従業員数5人以下 100~500万円 ・従業員数6~20人 100~1,000万円 ・従業員数21人以上 100~1,500万円 |

中小企業者等3/4 中堅企業等2/3 |

| 最低賃金枠 | ・従業員数5人以下 100~500万円 ・従業員数6~20人 100~1,000万円 ・従業員数21人以上 100~1,500万円 |

中小企業者等3/4 中堅企業等2/3 |

| グリーン成長枠 | ・中小企業者等 100万円~1億円 ・中堅企業等 100万円~1.5億円 |

中小企業者等1/2 中堅企業等1/3 |

通常枠では、企業の従業員数に応じて、2,000~8,000万円の補助金上限額が設定されています。

大規模賃金引上枠では、従業員数が101人以上で8,000万円超~1億円の補助となっています。大規模賃金引上枠で不採択となっても、通常枠で再審査が行われます。

回復・再生応援枠では、企業の従業員数に応じて500~1,500万円の補助金上限額が設定されています。補助率は、中小企業者等で3/4、中堅企業等で2/3と、通常枠より高くなっています。回復・再生応援枠で不採択となっても、通常枠で再審査が行われます。

最低賃金枠では、回復・再生応援枠と同じく、企業の従業員数に応じて500~1,500万円の補助金上限額が設定されています。補助率は、中小企業者等で3/4、中堅企業等で2/3と、通常枠より高くなっています。最低賃金枠は、回復・再生応援枠に比較して、採択率で優遇されます。

グリーン成長枠では、中小企業者等で1億円、中堅企業等で1.5億円の補助金上限額が設定されています。補助率は、中小企業者等で1/2、中堅企業等で1/3となっています。

事業再構築のパターン

経済産業省では、事業再構築補助金の支援対象を明確化するため、事業再構築の定義を明示した「事業再構築指針」を定めています。

この事業再構築指針に明示された以下の5パターンが、事業再構築の定義=類型になるということです。事業再構築補助金を申請するには、対象事業がこれらの事業再構築のパターンに該当していなければなりません。

- 新分野展開

- 事業転換

- 業種転換

- 業態転換

- 事業再編

このため、事業再構築補助金を申請しようとする事業者は、自社の事業再構築をこの5パターンの中のいずれかに適合させる必要があります。

新分野展開

新分野展開とは、中小事業者が従来の業種や事業を変更することなく、①新しい製品の製造、または新しい商品の提供、または新しいサービスの提供を始めることにより、②新たな市場に進出することをいいます。

例えば、高齢者向けデイサービス事業を行っていた業者が、コロナ禍により利用者が減少したことを受け、デイサービス事業に加えて、新しく高齢者施設向け事務の受託サービス事業を開始するなどをあげることができます。この場合、業者の主たる事業はデイサービス事業のままで、業種もサービス業に変わりはありません。

新分野展開に該当するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

①製品等の新規性要件

新しい製品等を製造等する必要があります。すなわち、「新分野展開により新しく製造等する製品が、過去に製造等した実績がないこと」「製造等に用いる主要な設備を変更すること」「新製品の性能や効能が既存製品と異なること」が求められます。

②市場の新規性要件

新製品等を販売した場合に既存製品等の需要が置き換わるのではなく、既存製品等の売上げが販売前より大きく減少しない、または増大すること=既存製品等と新製品等の代替性が低いことが必要です。

つまり、販売製品を新しく変えたとしても、同一の市場で新旧製品が食い合うことになるようなケースは、市場の新規性要件を満たさないということです。

③売上高10%要件

事業計画期間(3~5年間)終了後、新しい製品等の売上高が総売上高の10%(または、総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要です。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を合計したものをいいます。

事業転換

事業転換とは、中小事業者が従来の業種を変更することなく、①新しい製品の製造、または新しい商品の提供、または新しいサービスの提供を始めることにより、②主たる事業を転換することをいいます。

この事業転換が上の「2-1新分野展開」と違う点は、主たる事業を転換することです。新分野展開では、中小事業者は従来の業種や主たる事業を変更しませんが、この事業転換では、従来の業種はそのまま変更しないものの、主たる事業を変えてしまう点が異なります。

上の例では、高齢者向けデイサービス事業を行っていた業者が、コロナ禍により利用者が減少したことを受け、デイサービス事業を廃止して、新しく高齢者施設向け事務の受託サービス事業を開始するなどをあげることができます。この場合、業種はサービス業で変わりはありませんが、主たる事業は高齢者施設向け事務の受託サービス事業となります。

事業転換に該当するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

①製品等の新規性要件

上で説明した要件内容と同じ

②市場の新規性要件

上で説明した要件内容と同じ

③売上高構成比要件

事業計画期間(3~5年間)終了後、新しい製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。

例えば、主たる事業が日本料理の提供であった飲食店が、コロナ禍による売り上げ減少のため、事業転換によりハンバーガーランチも提供することとなったが、事業計画期間終了後にハンバーガーランチ事業の売上構成比が最も高くなる=ハンバーガーランチ事業が主たる事業となる計画を策定しておかなければならないということです。

業種転換

業種転換とは、中小事業者が、①新しい製品の製造、または新しい商品の提供、または新しいサービスの提供を始めることにより、②主たる業種を転換することをいいます。

例えば、首都圏でホテル業を行っていた業者が、コロナ禍により外国人観光客の利用が減少したことを受けてホテル業を廃業し、英会話力を生かして英会話教室を始めるなどをあげることができます。

この場合は、従来の業種であった「M宿泊業、飲食サービス業」とは異なる新しい業種「O教育、学習支援業」に転換を図ったことになります(日本標準産業分類・大分類による)。

業種転換に該当するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

①製品等の新規性要件

上で説明した要件内容と同じ

②市場の新規性要件

上で説明した要件内容と同じ

③売上高構成比要件

事業計画期間(3~5年間)終了後、新しい製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。

業態転換

業態転換は、製品の製造方法、または商品の提供方法、またはサービスの提供方法を相当程度変更することをいいます。

例えば、飲食店を営業していた業者が、コロナ禍により利用客が減少したことを受け、店内飲食の代わりに持ち帰りの弁当を提供する方法に切り替えるなどをあげることができます。

また、実店舗で婦人服の小売業を営んでいたところ、コロナ禍で売上げが減少したため、婦人服をネット販売に切り替えるなども商品の提供方法を変更することになるため、業態転換に該当します。

業態転換に該当するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

①製造方法等の新規性要件

新しい製品等を製造等する必要があります。

すなわち、

- ・業態転換により新しく製造等する製品について、過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと

- ・新しい製造方法等に用いる主要な設備を変更すること

- ・新しい製造方法等の性能や効能が既存の製造方法と異なること

が求められます。

②製品の新規性要件

上で説明した要件内容と同じ

③商品等の新規性要件、または設備撤去等要件

商品またはサービスの提供方法を変更する場合は、新しい方法で提供される商品・サービスが新規性を有する、または既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うものである必要があります。

④新事業の売上高10%等要件

事業計画期間(3~5年間)終了後、新しい製品等の製造方法等による売上高が、総売上高の10%(または総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要です。

事業再編

事業再編とは、補助事業開始後に、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡など会社法上の組織再編を行い、新しい事業形態により、新分野展開や事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを実施することをいいます。

事業再編に該当するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

①組織再編要件

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を実施する必要があります。

②その他の事業再構築要件

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換など事業再構築のいずれかのパターンの要件を満たす必要があります。

補助を申請するための要件

事業再構築補助事業には、以下のような5つの事業類型があります。

①通常枠

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編などの取組による規模の拡大などを目指す中小企業等の新たな挑戦を支援する枠です。

②大規模賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援する枠です。

③回復・再生応援枠

新型コロナウィルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援する枠です。

④最低賃金枠

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難であり、特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援する枠です。

⑤グリーン成長枠

研究開発、技術開発、人材育成などを進めながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援する枠です。

事業再構築補助金を申請するための要件は、上記それぞれの事業類型で違ってきます。

それでは、個々の事業類型ごとに、補助金の申請要件をみていきましょう。

通常枠

通常枠の申請要件は、以下のすべてを満たすことが必要です。

㋐売上げが減少していること

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高(または合計付加価値額)が、2019年または2020年1~3月の合計売上高(または合計付加価値額)と比較して10%以上減少していることが要件とされています。

㋑事業再構築に取り組むこと

事業再構築指針に基づき、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編などの事業再構築を行うことが必要です。

㋒認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援のため経済産業大臣が認定した機関のことで、金融機関や支援団体、税理士、中小企業診断士等全国で3万以上の機関が認定を受けています。

事業再構築補助金を申請するには、事業再構築にかかる事業計画をこれらの認定経営革新等支援機関と策定することが必要です。

また、補助金額が3,000万円を超える案件は、銀行や信用金庫、ファンドなどの金融機関も参加して事業計画を策定することとされています(金融機関が認定経営革新等支援機関の場合は金融機関のみで可)。

大規模賃金引上枠

大規模賃金引上枠の申請要件は、上の①通常枠の申請要件を満たした上で、以下のすべてを満たす必要があります。

- ㋐補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げること

- ㋑補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増やすこと

回復・再生応援枠

回復・再生応援枠の申請要件は、上の①通常枠の申請要件を満たした上で、以下の㋐または㋑のいずれかを満たす必要があります。

- ㋐2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、2020年または2019年の同月と比べて30%以上減少していること

- ㋑中小企業活性化協議会(旧名は中小企業再生支援協議会)等の支援を受けて再生計画を策定していること

最低賃金枠

最低賃金枠の申請要件は、上の①通常枠の申請要件を満たした上で、以下のすべてを満たす必要があります。

- ㋐2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上にわたり「最低賃金+30円以内」で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

- ㋑2020年4月以降のいずれかの月の売上高(または付加価値額)が、前年または前々年の同月に比べて30%以上減少していること

グリーン成長枠

グリーン成長枠の申請要件では、上の①通常枠申請要件中の売上高10%減少要件は課されません。このため、グリーン成長枠の申請要件は、以下の要件をすべて満たせば適合します。

- ㋐事業再構築指針に基づく事業再構築に取り組むこと

- ㋑事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

補助金額が3,000万円を超える案件は、銀行や信用金庫、ファンドなどの金融機関も参加して事業計画を策定することとされています(金融機関が認定経営革新等支援機関の場合は金融機関のみで可)。

- ㋒補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上の増加、または従業員1人あたり付加価値額の年率平均5.0%以上の増加達成を見込む事業計画を策定すること

- ㋓グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組に該当する2年以上の研究開発、技術開発、または従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと

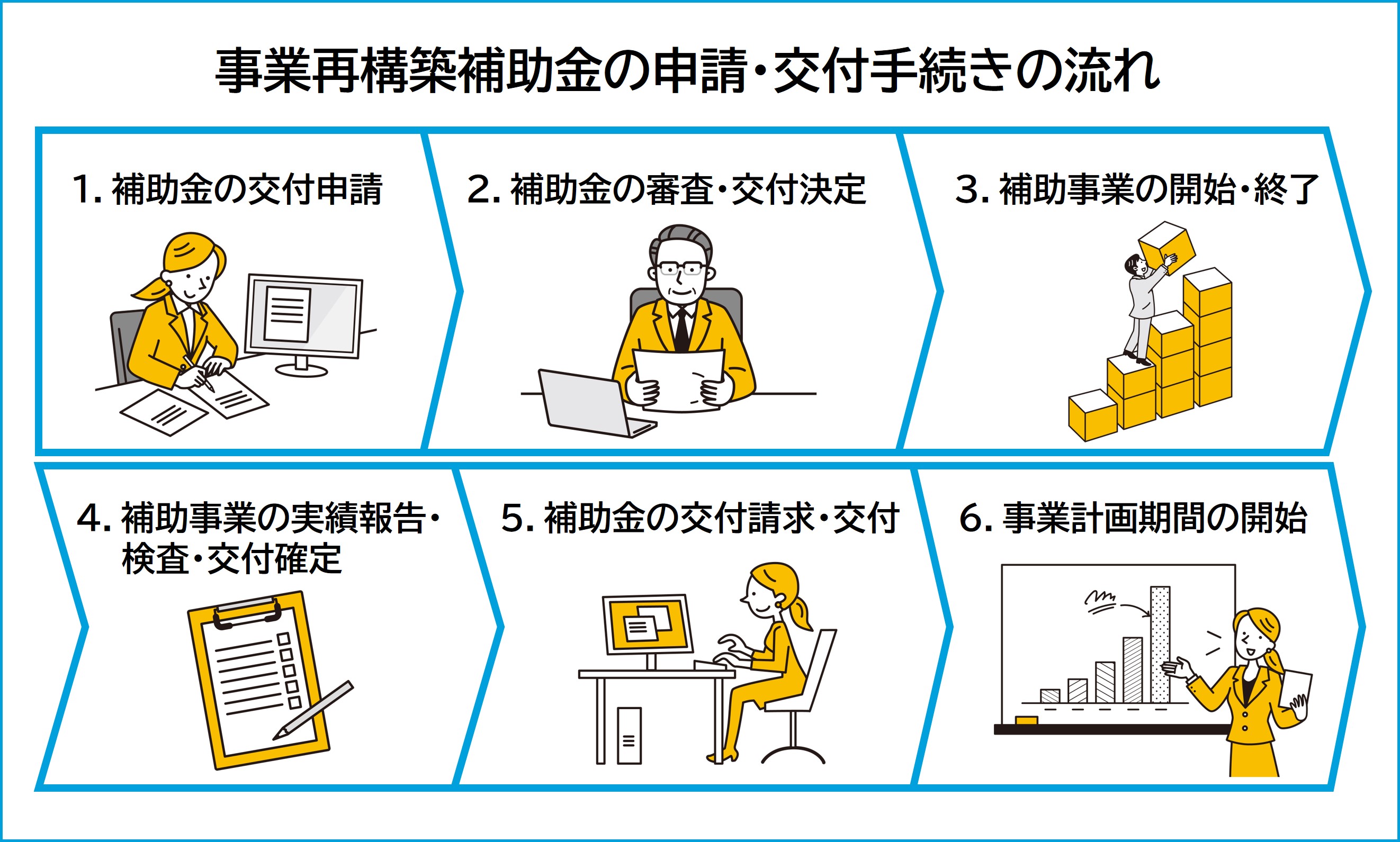

補助事業の流れ

ここで事業再構築補助金の申請から交付の手順について、整理してみましょう。

補助事業の流れ

事業再構築補助金の申請・交付手続きは、以下のような手順になります。

- 補助金の交付申請

- 補助金の審査・交付決定

- 補助事業の開始・終了

- 補助事業の実績報告・検査・交付確定

- 補助金の交付請求・交付

- 事業計画期間の開始

①補助金の交付申請

事業者が、事業再構築補助金の交付申請を行います。申請は、電子申請システム( jGrants )で受け付けられます。2022年度は、第6回公募が3月28日に開始されました。

②補助金の審査・交付決定

国による申請書の審査が行われます。この補助金申請の審査は、事業計画を基に行われるため、合理的かつ説得力のある事業計画を作成する必要があります。ここでいう事業計画とは、再構築が終了した後の事業の計画をいいます。国による審査が終了したら、補助金が交付決定されます。

③補助事業の開始・終了

補助金が交付決定されたら、補助事業を開始することができます。ここでいう補助事業とは、事業者が、事業の再構築に向けて建物の改修や設備の購入等を行う業務のことです。

補助事業の開始は、原則として補助金の交付決定後となっていますが、事前着手申請を行うことで、交付決定前の事業着手が認められる場合があります。事業再構築に向けた業務は、補助事業期間(12か月または14か月)のうちに終了させます。

④補助事業の実績報告・検査・交付確定

補助金をどのような使途に使ったかについて、事業者が補助事業の実績報告を提出します。

提出された実績報告に基づき、補助金の使途が適正であったか等について、国による補助金検査が行われます。検査で問題がなければ、補助金の交付が確定されます。

⑤補助金の交付請求・交付

補助金が交付確定されたら、事業者が補助金の交付請求書を提出し、それに基づき補助金が交付(入金)されます。

事業終了後のフォローアップ

事業再構築補助金は、補助金が交付されて終わりというわけではありません。補助金の交付を受けた次の年度から事業計画期間が始まりますが、その事業計画期間の5年間にわたり、国によるフォローアップが実施されます。このフォローアップ期間中は、年次報告書を提出する必要があります。フォローアップは、次の項目について実施されます。

①事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認

事業者の経営状況について確認が行われます。また、再構築後の事業についての状況確認も実施されます。大規模賃金引上枠では、事業計画期間終了時点で、当枠の要件(以下、参照)を満たせない場合は、通常枠の補助上限額との差額の返還を求められるため、注意が必要です。

【大規模賃金引上枠の要件】

- ㋐補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げること

- ㋑補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増やすこと

②補助金を利用して取得した資産の管理状況の確認、会計検査への対応

補助金を利用して取得した資産が適切に管理されているかについて確認が行われます。また、会計検査で不正が発見された場合は、法令に基づく罰則の適用や補助金返還の可能性があります。

事業再構築補助金はフランチャイズに最適

これまでみてきた事業再構築補助金は、フランチャイズ事業に適しています。フランチャイズは、フランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部に対し、加盟金や手数料を支払う対価として、フランチャイズ本部の持つ商号・ブランドを利用し、また、本部から経営ノウハウの提供をはじめとする様々な支援を受けることができる事業形態です。

事業再構築補助金を使用して事業の建て直しを図る場合に、フランチャイズ事業を利用することで、フランチャイズの色々な特徴が非常に大きなメリットとして生きてくるのです。

ここでは、事業再構築補助金がフランチャイズに最適な理由についてみていきましょう。

商号やブランドを利用できる

フランチャイズの最大の強みは、フランチャイズ本部の持つ商号やブランド力を利用できることです。事業を再構築するにあたり、周知度の低い商号やブランドを使用する場合、開業後スムーズに客を集め売上げを伸ばすことは困難です。

それに対し、フランチャイズに加入すれば、フランチャイズ本部の有名な商号やブランドを使用することができ、集客や販売で優位性を持つことができます。

例えば、事業再構築補助金を使ってコンビニを始める場合、個人事業では、周知度が低い屋号を掲げ一般に馴染みがない商品を取り扱う覚悟が必要です。その点で、有名なコンビニフランチャイズに加入すれば、セブンイレブンやファミリーマートの名称を店名にすることができ、販売商品もセブンイレブン・ブランドやファミリーマート・ブランドのものを置くことができます。

仮に無名のコンビニと有名なコンビニフランチャイズが軒を連ねていた場合、一般消費者の多くは、安心・安全の観点から有名なコンビニフランチャイズの方を選ぶ可能性が高いでしょう。

このように、事業再構築にあたり、フランチャイズの商号やブランド力を利用することは、事業を進める上で大きなメリットになります。

信頼性ある商品やサービスを提供できる

フランチャイズは、信頼性ある商品やサービスを提供できるメリットがあります。事業の再構築で、個人で新しい事業を開始する場合は、実績なしの状態からスタートせざるを得ません。そのため、提供する商品やサービスが一般消費者から信頼を得るには、長い時間がかかります。

それに対し、多くのフランチャイズは、長年に渡り豊富な事業展開の実績を築き上げています。その豊富な事業実績を通して、提供する商品やサービスに一般消費者からの信頼を得ることに成功しているのです。

このため、事業開始にあたりフランチャイズを利用すれば、フランチャイズが築き上げてきた信頼性ある商品やサービスで勝負することができます。

異業種から参入しやすい

フランチャイズでは、異業種から参入しやすいという強みがあります。事業再構築において新分野展開や事業転換、業種転換などを行う場合、従来属していた異業種から新しい業種に参入、あるいは、これまで経験したことのない新事業を始めることになります。

そのため、事業再構築を成功させるには、自分がこれまで携わってきた業種や事業とはまったく異なる新しい仕事を覚え、うまくこなしていく必要に迫られます。新しい業界の専門用語や扱ったことがない商品の仕入れ・製造・販売の方法、サービスの提供の仕方などについて、一から勉強して身に付けそれを日々の営業で実践していくことは、大変な努力や覚悟が必要です。

その点で、フランチャイズに加入すれば、これまでに自分が経験したことがない業種・事業にかかる仕入れ・製造・販売の方法などについて、比較的スムーズに身に付けていくことが可能です。

その理由は、商品や材料は、フランチャイズ本部からの仕入れルートが確立されているため、仕入れ先の開拓や仕入れに必要な経験がなくても、商品や材料を揃えることができるからです。

また、フランチャイズ本部には、業務遂行に関する手順や方法について体系的に整理されたマニュアルが整備されており、フランチャイズ加盟店はその業務マニュアルに従って仕事を進めていけばよいのです。

例えば、従来は衣料品の小売業を営んでいたが、コロナ禍により客足が減少し、思い切って業種転換により宅配弁当業に参入しようとする場合、個人で始めようとしたら、食材の仕入れ方法や調理方法について、基本から勉強していかなければなりません。そのためには、一定の時間や費用が必要になり、早期の業種転換は困難になってしまいます。

それに対し、フランチャイズに加入する場合は、宅配弁当に必要な食材一式はフランチャイズ本部から仕入れるため、仕入先の開拓や仕入れにかかる知識などが必要ありません。

また、弁当の調理は、本部から提供される業務マニュアルに従って行うだけであるため、調理の経験がなくても始めることが可能です。フランチャイズによっては、基礎的な調理は本部の工場で行い、加盟店は、温めや盛り付けなどの最終的な作業のみを行えばよいというところもあるほどです。

このように、フランチャイズは、異業種からでも新分野に参入しやすいという大きなメリットがあります。

これまでの経営資産やノウハウを利用できる

フランチャイズは、従来からの経営資産やノウハウを利用できるという強みも持っています。

事業再構築補助金を利用して新分野展開や事業転換を行う場合は、従来からの業種はそのままにして新たな事業を立ち上げる方法であるため、従前からの経営資産やノウハウをそのまま利用することができます。

例えば、東京都内で観光客向けの旅館業を営んでいたところ、コロナ禍により客足が減少したため、ビジネスマン相手のビジネスホテルに事業を転換する場合、個人で行おうとしたらそう簡単に実現できるものではありません。

旅館をビジネスホテルに変えるには、建物の内・外装に手を入れることが必要で、特に、内装では、旅館にある浴場に代えて各部屋にユニットバスを入れなければなりません。旅館時代に客をもてなした名物の夕・朝食は、素泊まり客が多いビジネスホテルでは必要なくなります。また、宿泊料金の設定やサービスの方法も、旅館とビジネスホテルでは異なってきます。

これらの課題を解決するには、個人で事業転換しようとするのではなく、ビジネスホテルを展開しているフランチャイズに加入するのが、最善の方法です。

フランチャイズでは、傘下にあるビジネスホテルの建物や設備の仕様がある程度決まっており、そのため、建物改修工事ではオーナーがあれこれと悩む必要がなく、標準仕様に向けて工事を進めればよいことになります。もちろん、オーナー側にも資金的な都合があるため、フランチャイズの建物・設備の標準仕様を満たせない箇所も出てくるでしょうが、フランチャイズ本部も妥協できる範囲は協力してくれます。

また、宿泊料金の設定やサービスの方法も、本部の標準仕様やマニュアルに従って行えばよく、オーナー独力で事業転換する場合に比べ非常にスムーズな切り替えが可能になります。

このような事業転換は、旅館とビジネスホテルという違いはあるものの、旅館業という業種には変わりはないため、ビジネスホテル経営を始めるにあたり、従前持っていた旅館業の経営ノウハウが大いに役立ちます。また、旅館の建物・設備には手を入れる必要がありますが、経営資産である建物本体は引き続き使用できるのが大きな強みです。

以上のように、従来の業種はそのままに、新たな分野に展開する、事業だけを転換するなどの場合は、これまでの経営資産やノウハウを利用できるメリットがあります。

事業再構築に向けた本部のサポートを期待できる

フランチャイズには、事業再構築に向けた本部のサポートを期待できるメリットがあります。フランチャイズ本部は、加盟店を増やしてグループ全体を成長・拡大していくことを経営戦略としています。そのため、新規に事業を始めたい人や業種を転換したい人が、フランチャイズに支障なく加入できるための情報や環境を提供しています。

この中には、事業を始めるに際しての国や地方自治体からの助成金や融資制度に関する情報提供も含まれます。今回のテーマである事業再構築補助金についても、当然フランチャイズ本部では情報収集に努め、フランチャイズに関心がある人に説明会などを通して情報提供を行っています。

行政庁の補助金の目的や対象、補助要件などは、ホームページを見ても、一般の人にわかりやすいとはいえません。特に補助対象や補助要件などは、役所特有の堅苦しい複雑な言い回しが多く、果たして自分の事業が補助対象になるかどうかはっきりしないという人も出てきます。

さらに、行政庁への補助金申請は、定められた手順を踏む必要があるため、補助金の申請手続きにも苦手意識を持つ人がいます。

そのような場合に、フランチャイズ本部は、一般の人にわかりやすく制度の内容を説明してくれ、事業再構築に向けた具体的なアドバイスを提供してくれます。また、補助金の申請手順や手続きについても、全般的にフォローしてくれます。

以上のように、フランチャイズに加入すれば、事業再構築に向けた本部のサポートを期待できるメリットがあります。

まとめ

事業再構築補助金は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により厳しい経営環境に置かれた事業者が、ウィズコロナ、ポストコロナ時代を見据えて事業の再構築を行う場合に支援する国の補助制度です。事業の再構築は、経済産業省が定めた事業再構築指針に定義される①新分野展開、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編の5類型であり、事業再構築補助金を申請しようとする事業者は、自社の事業再構築を上記5パターンのいずれかに適合させる必要があります。

また、事業再構築補助金を使い自社事業の再構築を行う場合、フランチャイズ事業を利用するのも有力な選択肢の一つです。フランチャイズ事業は、その様々な特徴から、事業再構築補助金の制度と非常に相性が良いのです。

事業の再構築は、事業者にとってこれからのウィズコロナ、ポストコロナ時代に向けた大きな転換点となります。このことから、事業再構築補助金制度の内容や要件について十分に調査・確認した上で、事業計画の策定にあたっては、認定経営革新等支援機関や金融機関に相談することも重要です。